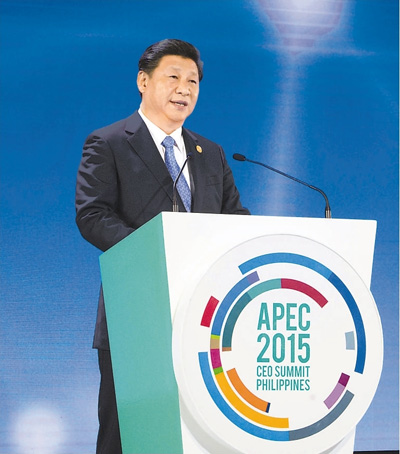

图为:2015年11月18日,国家主席习近平在菲律宾马尼拉出席亚太经合组织工商领导人峰会并发表主旨演讲。

三、供给侧改革是马克思主义政治经济学的创新发展

马克思主义政治经济学,在今天的社会主义市场经济实践中仍然具有旺盛生命力,是我国经济指导思想的理论基础。我们坚持的只能是马克思主义政治经济学,而不能是别的什么经济理论。我们之前没有照搬照抄凯恩斯主义的主张,现在也不会照搬照抄供给学派的主张。

坚持马克思主义政治经济学,是推进供给侧结构性改革的根本遵循和基本前提。在马克思主义政治经济学的视角下,供给侧结构性改革本质上就是社会主义生产方式的调整和完善,就是要通过对生产方式中的物质技术结构和社会关系结构进行双重维度的整合优化,从而更好地理顺生产、分配、交换和消费四个环节的交互关系,以便在不断解决社会主义社会主要矛盾过程中更有利于社会主义生产目的的实现。脱离马克思主义政治经济学这些基本原理,盲目地推进供给侧结构性改革,就必然会舍本逐末、迷失方向。

创新发展马克思主义政治经济学,是成功推进供给侧结构性改革的必由之路。中国供给侧结构性改革的理论意义在于超越而不是复制西方经济学理论,是马克思主义政治经济学理论的重大发展,它立足于我国改革发展的成功实践,是在认识、适应和引领经济发展新常态这个宏观背景下提出的新战略。从本质上讲,我国供给侧结构性改革是经济发展中结构调整和产业升级的内在诉求,是中央“稳增长、调结构、促改革”总体部署的组成部分,其基本思路体现了对供给与需求关系的辩证把握,强调“看得见的手”与“看不见的手”作用的有机结合。我国供给侧结构性改革与萨伊定律及供给学派无论是理论还是着力点都有根本性的不同。萨伊定律强调,“供给会自行创造需求”,或“生产会自行创造销路”。萨伊定律在本质上是排斥政府作用的,强调自主释放的供给能够自然产生均衡是其理论特点。而我国的供给侧结构性改革恰恰是反对萨伊定律的。我国供给侧结构性改革,强调政府要更好地发挥宏观调控职能,并通过推动供给侧的改革深化,通过推动中国经济的深层次结构重构和调整,来解决中国经济的深层次问题,实现经济增长的动能转换;在创新驱动和产业升级的基础上,实现供给质量不断优化,经济持续稳定增长。因此,我国供给侧结构性改革本质是一场改革,要用改革的办法推进结构调整,为提高供给质量、激发内生动力营造外部环境。所以,我国供给侧结构性改革从出发点到举措彰显的都是中国模式和中国道路。

对包括凯恩斯主义、供给学派在内西方经济学理论,我们既要注意加强研究和学习,借鉴其有益成分,又要注意不能不加鉴别地照搬照抄、食洋不化。供给学派认为,供给会自动创造需求,供给决定需求,社会供给能力越强,需求就越大,在市场经济中供求可以自动达到均衡;因此,主张自由充分竞争,反对政府过多干预,主张减税刺激投资,反对过多社会福利支出,主张保持货币稳定,反对通货膨胀等等。客观地讲,其中有些观点和主张,对于解决中国经济新常态下面临的一些问题,推进供给侧结构性改革,是有积极的借鉴和参考价值的。但是,其缺陷也是很明显的,比如,无视资本主义遭遇的几次大的经济危机的实际教训,迷信市场万能,反对政府的必要干预;痴迷于供给、结构分析,只重视供给管理,忽略需求、总量分析,无视需求管理;只注意分析各类经济现象,不深入分析产生经济现象的制度因素。这些缺陷,是我们在推进供给侧结构性改革过程中,应该注意克服的。今天一些学者看不清这些事实,仍在鼓吹“供给学派”理论,重提实施该学派的政策主张,把我国实施的供给侧结构性改革简单化地等同于供给学派理论,这不仅误导舆论和政府政策方向,更有可能会对我国经济发展造成严重的消极影响。

理论和实践都证明,任何时候背离我国国情而盲目拥抱西方理论、滥用西方理论,都必然会给我国经济带来严重后果。想从西方供给学派那里寻找我国供给侧改革的依据是不现实和不负责任的,我国供给侧改革的理论和方法,只能建立在经济发展新常态的基础之上、建立在马克思主义政治经济学的基础之上。